清末民初,中国结核病流行猖獗

鸦片战争后,中国人民在封建主义和帝国主义双重压迫下,贫病交加,民不聊生,结核病流行猖獗。

1887年在华外国教会医师组织,在上海创刊以英文出版的《博医学报》,在1887~1993年间,发表了关于结核病论文47篇,其中由我国医界学者为第一作者撰文者有14篇。表明痨病在中国肆虐罹患,引起医学界人士高度关注。

1915年中华医学会首届会长伍连德,在中华医学杂志创刊上撰文,向北洋政府呼吁:在对各种传染病的防治中,强调应将痨病置於重要地位。创刊号上,还刊载了中华医学会第一届大会决议,向北洋政府提出:呈请各省巡按使,设法阻止结核病及花柳病的蔓延。

早年我国结核病疫情数据

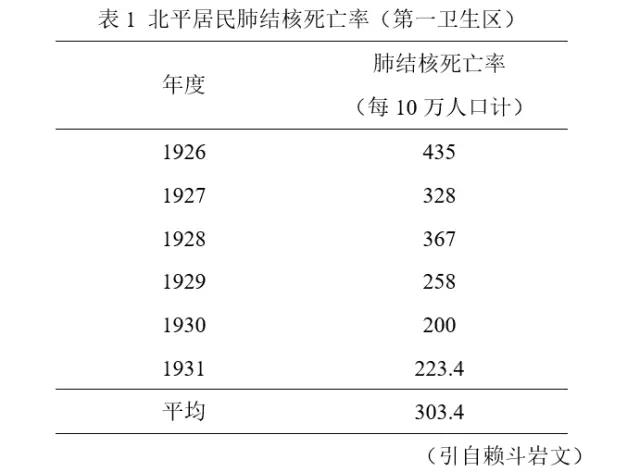

上世纪二十年代北平协和医学院第一卫生区,首起报导了历年结核病死亡率资料。1926~1931年,北平居民的结核病(平均)死亡率为303.4%(详见表1)。

北平结核病死亡率位居各国城市榜首

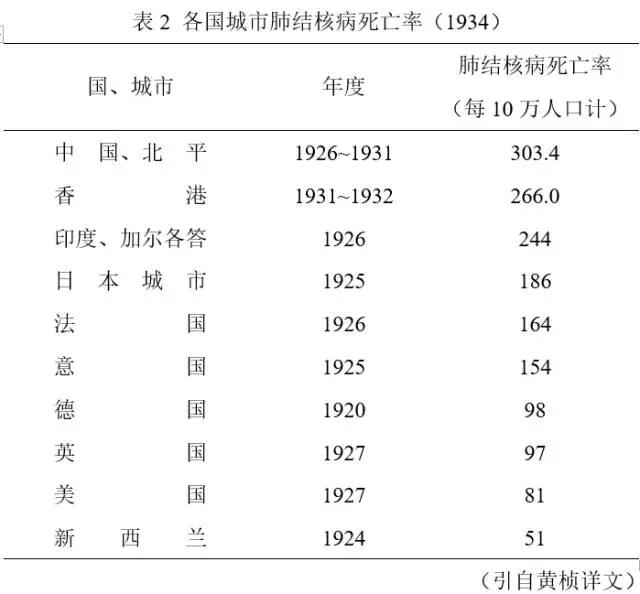

1934年医界著名学者黄桢详,及同年《申报》报道:北平的结核病死亡率,在全国各城市地区高居榜首。

1934年1月13日上海市卫生局李廷安局长,在上海八仙桥青年会,招待新闻界人士会上,他演讲中指出:“据世界之痨病死亡统计,中国痨病的死亡率,六倍于新西兰,四倍于美国,三倍半于德国,三倍于英国,二倍半于西班牙,二倍于意大利,云云……”(参见表2)。

又:医界学者防痨先驱卢永春,1929~1930年,对北平清华大学500余名学生进行胸部X线集检,受检者中肺结核患病率为3%;30年代后期,北平第一卫生事务所结核病门诊处对北京大学、辅仁大学4367名学生作胸部集检,活动性肺结核患病率为5.1%。

裘祖源:将公共卫生理念引入结核病防治措施

1935年,裘祖源任协和医院公卫系主任兼第一卫生事务所结核病门诊处主任之职。裘和他的同事们开创了以公共卫生理念与结核病防治相结合的管理方法。它对后来特别是50年代以后,我国的结核病防治管理方法具有重大启迪及深远影响。

《申报》报导:解放前夕,沪上结核病愈见猖獗

1946年11月8日,上海《申报》载文如下:“抗战胜利以来,瞬才一载,向被目为肺痨都市之上海,因一般市民生活无改善,以致仍为肺痨袭击之对象,受害群众,有增无减。此不仅为全沪数百万市民生活上之恐怖黑影,抑亦可通想及于整个民族健康,茲据虹桥疗养院本年度上半年,对3224名市民作X光集检统计报告,检出患肺痨病者为795名,惊人突破该院以往历次记录,本市肺痨攻势之炽烈,於此可见一斑。深望各方急加注意,共同努力,勿使危害都市及民族健康之巨患,日益加深”。

建国初十余年,城市结核病呈下降趋势

解放后,我国各省(市)城市地区,陆续建立了结核病防治机构,组建了一批结核病防治专业队伍。在建立、健全结防机构基础上,对结核病疫情控制,采取了:早期发现、化学疗法、不住院病人治疗管理、儿童卡介苗接种和团队单位举办自办疗养室等五大结核病防治措施。并在防治措施中贯入裘祖源所倡导的公共卫生理念。在建国初(至文革以前)的十余年内,我国城市地区结核病疫情逐年好转,尤以京、津、沪、穗等大城市,结核病的疫情下降尤为明显(详见第一次全国结核病流行病学抽样调查资料汇编)。

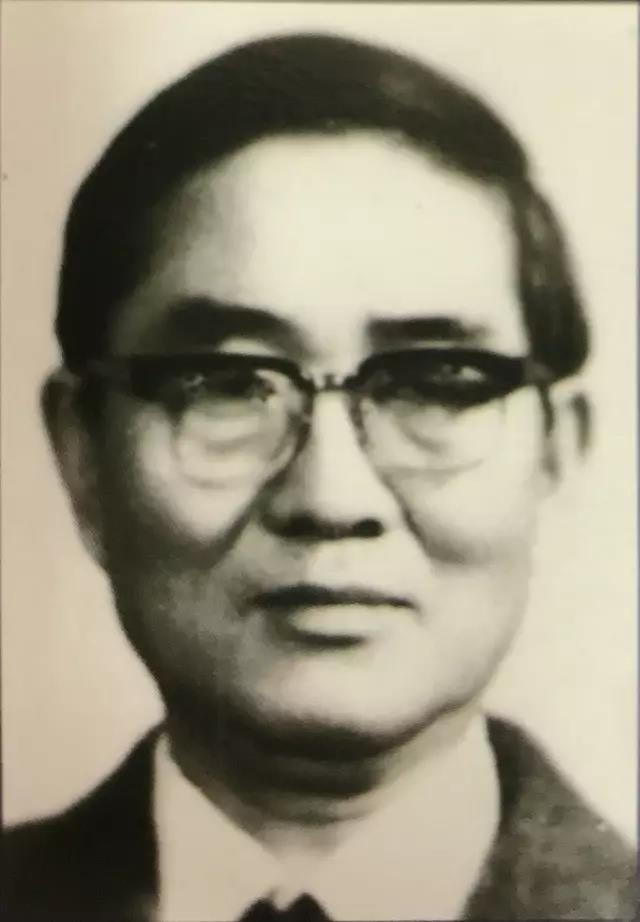

作者简介

施鸿生(1932- )男,籍贯上海祖籍淮安。研究员、九三学社社员。1950年毕业于上海洋泾中学,1956年沈阳中国医科大学(42)期毕业。先后在:北京结核病研究所流行病学研究室、北京市结核病防治所、卫生部结核病控制中心等单位工作。师从裘祖源、阚冠卿。作者从事结核病流行病学和结核病防治方法的研究、实践。历四十余年。

多年来(1958-2013),作者单独或与同仁协作,在多家医学期刊发表论著五十余篇,参与或与同仁合作曾获以下奖项:

北京市卫生局科技进步奖

1984/85 全国结核病流行病学调查报告

1990 全国结核病流行病学调查报告

1990 全国结核病社会调查

中华人民共和国卫生部批定:

1991 全国结核病防治先进个人

北京市科技进步奖

1992 我国结核病监测实施性研究

邮政编码:200052 电话:021-63800152 传真:021-63800151 京ICP备15010734号-10 技术:网至普网站建设